Постоянный адрес моего сайта - exler.es. Адрес exler.ru больше не существует

Избалованность американского разума

В своем FB OM Kromer разбирает основные тезисы книги американских авторов Джонатана Хайдт и Грега Лукьянов "Избалованность американского разума" («The Coddling Of The American Mind», Greg Lukianoff, Jonathan Haidt).

Я в этом мало что понимаю, но немало читал о современном подходе к образованию и воспитанию детей в Штатах, и вот как-то кажется, что авторы довольно четко подметили современные тенденции.

Цитирую (там два поста - вот первый, вот второй):

Если коротко – книга о том, как набор идей, призванных сделать жизнь лучше, легче, справедливей, честней для всех, в итоге сделал носителей этих идей более хрупкими, менее разумными и намного, намного менее терпимыми. Ко всем кроме себе подобных.

Авторы назвали этот набор идей «Три великие неправды».

Неправда о человеческой хрупкости: То, что тебя не убивает, делает тебя слабее.

Неправда о важности эмоционального подхода: Всегда и прежде всего доверяйте своим чувствам.

Неправда о неизбежности противостояния: Вся наша жизнь — это битва между хорошими и плохими людьми. Другой - плохой.

Вроде бы прекрасные идеи: беречь друг друга, поскольку мы очень хрупкие, доверять своим эмоциям, ведь чувства не врут, и активно противостоять всему, что противоречит твоему взгляду на мир. Этакая активная жизненная позиция, сдобренная уважением к себе и своим чувствам.

Вот только вся человеческая история, вся накопленная человечеством мудрость и опыт противоречат этим идеям. Современные психологические исследования, посвященные тому, что и как делает человека счастливым, противоречат эти идеям. Сухая статистика противоречит этим идеям - процент самоубийств и психических расстройств в университетских кампусах, где эти идеи получили наибольшее распространение, сегодня высок как никогда.Но сама природа этих идей такова, что отказаться от них необычайно трудно. Потому что на смену им должны прийти другие идеи. А это так страшно, ведь люди так хрупки.

Веками человечество боролось за свободу слова, за возможность выслушать другое мнение и быть услышанным другими людьми. Сегодня так же активно и упорно в колледжах и университетах продвигается мысль, что студенты хрупки и нуждаются в защите от всех идей, людей или действий, которые могут заставить их чувствовать себя некомфортно.

Но все эти меры защиты – безопасные комнаты, отказ от приглашения спорных ораторов, предупреждения о некомфортных страницах в книге и т. д. – лишь помогают вырастить хрупкое поколение с повышенной тревожностью и ранимостью. Поколение, неспособное противостоять злу, потому что его всячески от зла уберегали, и оно не умеет его отличать и с ним бороться.

Противоядие от этой повышенной хрупкости и эмоциональности очень простое: не избегать проблем, не прятаться в безопасных комнатах от другого мнения, не считать, что повышенная эмоциональность – это достоинство, которое освобождает от необходимости думать, и не предполагать самое худшее в людях, думающих по-другому. Так жило – пыталось жить - человечество со времен Возрождения.

Но в последние лет пятьдесят вдруг возникла культура, которая приравнивает эмоциональный дискомфорт к физической опасности, культура, которая поощряет людей систематически защищаться от тех самых переживаний повседневной жизни, от встреч с «другим», которые как раз и укрепляют их психическое здоровье.

Понятия «безопасность», «травма» и «тревога», существенно расширились в этой культуре. Но если эмоциональный дискомфорт приравнен к физической опасности, то неудивительно, что студенты чувствуют себя «небезопасно», испытывают «травму», читая книги и слушая лекции, и требуют предупреждений о содержании книги или отмены приглашения ораторов. Дальше – больше, и уже требуется полная отмена всех, кто думает хотя бы немного иначе. Все инакомыслящие воспринимаются как враги.

В философии существует принцип, называемый принципом милосердия, который гласит, что, пока не доказано обратное, следует интерпретировать высказывания других людей в их лучшей, наиболее разумной форме, а не в худшем или оскорбительном смысле.

Но когда вы думаете, что ваши чувства ЯВЛЯЮТСЯ реальностью, вы начинаете верить, что намерения других людей хуже, чем они есть на самом деле, начинаете находить обиды и оскорбления там, где их на самом деле не существует.

И тут с легкостью формируется политическая сила, объединяющая одинаково обиженных или думающих, что они обижены – по расовому или гендерному признаку, например. Так называемая политика идентичности, когда людей объединяет не идеология, не интересы, а общая обиженность, реальная или мнимая. И необходимо постоянно демонстрировать свою приверженность этой обиженности, поскольку зачастую она есть нечто эфемерное, и требует постоянной подпитки, чтобы не угаснуть. Необходимо постоянно сигналить другим членам группы, что вы по-прежнему с ними, по-прежнему обижены.

Есть безопасность физическая — отсутствие сексуальных домогательств и физического насилия, отсутствие расовой ненависти и идеологических преследований. Любое человеческое сообщество обязано гарантировать эту безопасность в любом месте, и особенно – в университетском кампусе.

Но требование безопасности идеологической, эмоциональной, эдакое «Я должен всегда чувствовать себя хорошо, и если кто-то говорит что-то, что мне не нравится, это проблема, которую администрация должна решить» - это не способ избежать депрессии, а верный путь к ней.

Поднимать большой вес или многократно отжиматься в спортзале трудно. Но в этом весть смысл спортзала – напрягаться.

Почему-то такая простая мысль оказывается неприменимой к душевному здоровью.

Напоследок – цитата, приводимая в книге.

Выступая на выпускном вечере средней школы, председатель Верховного суда Джон Робертс сказал:

«Я надеюсь, что в время от времени с вами будут обращаться несправедливо, чтобы вы осознали ценность справедливости. Я надеюсь, что вы столкнетесь с предательством, потому что это научит вас важности верности. Как это ни грустно, но я надеюсь, что время от времени вам будет одиноко, чтобы вы не воспринимали друзей как нечто само собой разумеющееся. Я желаю вам неудачи, время от времени, чтобы вы осознали роль случая в жизни и поняли, что ваш успех не вполне заслужен, как и неудача других тоже не вполне заслужена.И когда вы проиграете, а это случается со всеми время от времени, я надеюсь, что ваш оппонент позлорадствует по поводу вашей неудачи. Это поможет вам понять важность честной игры. Я надеюсь, что вас иногда будут игнорировать, чтобы вы знали, как важно слушать других, и я надеюсь, что вам будет достаточно больно иногда, чтобы научиться состраданию.

Желаю я вам этих вещей или нет, скорее всего они с вами произойдут. Получите вы от них пользу или нет, будет зависеть только от вашей способности увидеть смысл своих несчастий».Непременно продолжу писать об этой книге, поскольку давно не встречалась с настолько интеллектуально смелым высказыванием. Справедливости ради, авторы извиняются и оправдываются почти на каждой странице. Но, извиняясь и оправдываясь, они тем не менее говорят то, что думают. Опасное нынче занятие.

Вторая ее часть посвящена попытке ответить на вопрос откуда это все взялось. Откуда появились и постепенно стали главенствующими в поколении 20+ эти странные претензии к миру, это убеждение, что их личные эмоции важнее всего на свете, что им всегда, любой ценой должно быть психологически комфортно, что их эмоциональный дискомфорт, реальный или воображаемый, равноценен физическому страданию.

Ответ надо искать у тех, кто вырастил это поколение: родители, общество и университетская профессура.

Начнем с профессуры.

Большинство западной университетской профессуры всегда находилось левее центра. До тех пор, пока это большинство не было подавляющим, пока в кампусе встречались, пусть и нечасто, профессора-консерваторы, никого это не беспокоило. Но процент профессоров, склоняющихся влево, постоянно рос, и левизна их становилась все более экстремальной. Утрата профессорского разнообразия плохо влияет не только на политическую атмосферу в кампусе. Это плохо для науки. Чем более однородна группа людей, ведущих исследования, тем ниже их качество.

Если вы рецензируете статью человека схожих с вами взглядов, и он утверждает что-то, с чем вы совершенно согласны, вы невольно, подсознательно будете не столь строги в оценке его работы. А вот разнообразие точек зрения повышает научную строгость.

Теперь о родителях.

Детей в западном обществе рожают все меньше, и каждый ребенок делается объектом все более пристального родительского внимания. Родители среднего и высшего класса, тех самых слоев общества, которые поставляют университетам больше всего студентов, все сильнее беспокоятся о безопасности своих детей. Степень детской свободы и независимости неуклонно сокращается. Ребенок никогда не бывает предоставлен сам себе – он 100% времени находится под неусыпным контролем того или иного взрослого. В попытке обезопасить ребенка от всевозможных потенциальных угроз его накачивают разнообразными страхами.

Обеспечение безопасности детей — первейшая обязанность родителей. Но попытки устранить все риски в жизни ребенка лишают его чувства независимости, способности думать самостоятельно и вырабатывать свои собственные навыки решения проблем.

В итоге поколение родителей, главной целью которых было поднять самооценку своих детей, сделать их уверенными в себе, не боящимися трудностей людьми, вырастило инфантильных, неготовых к встрече с другим, неспособных противостоять злу, неуверенных в своих силах и возможностях отпрысков.Желание оградить детей от любых неудач и разочарований привело к серьезному кризису психического здоровья. Число студентов, испытывающих тревогу и депрессию, резко возросло за последнее десятилетие, особенно среди женщин. Если в 2012 году только 6% студенток считали, что у них психическое расстройство, то сейчас это число составляет 15%.

Все больше молодых людей принимают антидепрессанты, а визиты к психологу давно уже более регулярны, чем визиты к зубному врачу. Уровень самоубийств среди студентов в три раза выше, чем в 1950 году.

Повышенная тревожность и психические неустойчивость среди молодых людей приводит к изменениям в отношениях и практиках в университетских кампусах Студенты боятся потерпеть неудачу, они считают неудачу катастрофой, а не нормальной частью жизненного опыта. В результате преподаватели чувствуют, что им нужно снижать планку. Меньше требовать, больше прощать, уменьшать объем изучаемых знаний, чтобы не вызывать у студентов чрезмерных эмоциональных потрясений. Качество обучения снижается, вместе с ним снижается и качество выпускников, а значит и качество следующего поколения профессуры. Спираль раскручивается.

И она не может не влиять на общество.

Американские социологи Кэмпбелл и Мэннинг еще в 2014 году утверждали, что преобладающая в США и большинстве западных демократий культура достоинства уступает место культуре жертвы.

Ключевой элемент культуры достоинства – это убеждение, что каждый обладает достоинством и ценностью, независимо от того, что о нем думают люди, и не будет резко реагировать на незначительные обиды и мелкие неприятности. Ожидается, что люди достаточно сильны, чтобы спокойно выслушивать иное мнение и разрешать мелкие конфликты. Люди не рассматривают разногласия, непреднамеренное пренебрежение или оскорбление как угрозу, на которую всегда нужно отвечать. Они достаточно уверены в своем мнении, чтобы не бояться другого.

Культура жертвы – это совсем иное дело. Три ее основных атрибута:

- Отдельные люди и группы проявляют высокую чувствительность к несущественным мелочам. Если они чувствуют, что эта мелочь существенна, значит, так оно и есть.

- Если их чувства задеты, то это конфликт, который требуется немедленно разрешить, лучше всего с помощью третьих лиц, способных устранить все неприятные факторы.

- сами они всегда являются травмированными жертвами конфликта и заслуживают немедленной помощи.

Культура жертвы - это культура предупреждения о трудных местах в книгах, культура безопасных пространств и сверхчувствительности к иному, культура целых пластов общества, спекулирующих на своем мнимом или реальном статусе обиженного. Выросшие в подобной культуре люди не умеют, не хотят и не будут поддерживать свободу слова вне принятого ими спектра мнений.

Но проблема с поколением снежинок не только в отсутствии свободы слова и сверхчувствительности.

Проблема шире. До последнего времени западные общества рассматривали себя как общества более-менее равных возможностей. Происхождение, пол и раса играли в них все меньшую роль, и человек, наделенный способностями, рано или поздно как правило добивался успеха независимо от происхождения, пола и расы.

Но в последнее время левой западной элите и тем униженным и оскорбленным слоям общества, которым она покровительствовала, этого показалось недостаточно. Возникло понятие интуитивной справедливости.

Интуитивная справедливость — это сочетание распределительной справедливости (когда люди получают то, что они заслужили, а не то, что они заработали, причем заслуги связаны не с личными достижениями, а с принадлежностью к правильной группе обиженных) и процедурной справедливости (когда процесс распределения вещей и соблюдения правил является справедливым и заслуживающим доверия поскольку он отвечает культуре жертвы).

Способом измерения интуитивной справедливости избраны результаты. Попросту говоря, если в обществе присутствует 23.5% представителей некоей группы Х, то в Верховном суде, в парламенте, в финансовых и прочих элитах их должно быть ровно 23.5%. Равно как и в колледжах, и в университетах. Но если человек попадает в колледж или университет не потому, что у него есть желание и способности, а потому, что сложная система льгот и отрицательная дискриминация привели его туда, вряд ли он преуспеет в освоении наук. Чтобы оправдать свое существование в университете, подобные люди становятся активистами. Они защищают всех обиженных, будь то бродячие собаки, сквоттеры или поклонники культа вуду, от множества угроз, надуманных или реальных. Особенно им нравятся экзотические обиженные, чьи интересы находятся за тридевять земель. К примеру (пример мой) где–то меж неведомой им рекой и столь же неведомым морем.

Мы все склонны к эмоциональным рассуждениям и предвзятости. Мы все склонны к дихотомическому мышлению и трайбализму. Линия, разделяющая добро и зло, проходит через сердце каждого человека. И попытка провести эту линию вовне, попытка подменить разум и логику интуицией и эмоциями никогда не кончалась для человечества хорошо. Не кончится и сейчас.

Если человечество вовремя не одумается и не начнет снова, как в старой мудрой английской поговорке, готовить ребенка к дороге, а не дорогу для ребенка.

Ну это конечно из-за либеральной профессуры и политики идентичности, а не потому что стоимость жизни с 1950 возросла настолько, что ты теперь или пашешь как проклятый, не разгибаясь, либо дохнешь с голодухи. И не потому что цена ошибки стократно возросла. И не потому что просто жизнь у молодых людей в 2023 сложнее, чем у их сверстников в 1950 в сотню раз.

Это просто потому что молодежь избалована. Глупая молодежь.

Уровень аналитики 10/10.

Тот факт, что самоубийств и антидепрессантов добавилось как раз у детей верхнего слоя среднего класса, а не у голубых воротничков, как бы подразумевает что стоимость жизни здесь не при чем.

А при чем - "стоимость" ожиданий, этой самой академией внушенных. Читал несколько статей, где по опросам молодежи комфортная для них зарплата варьируется от 170-ти тысяч до полумиллиона в год. При том что опрошенные массово не финансовую аналитику изучают а скорее "gay studies". Агащщщаз.

Проблема заключается в том, что с дикими архаичными противниками конвенциональная война либо неэффективна, либо невероятно затратна. А вот неконвенциональные войны современные развитые страны вести не могут. В силу ограничений, которые мораль и этика индустриального общества наложила на них.

Даже Израиль, который на Ближнем Востоке вроде бы «свой», воюет с тем же ХАМАС в конвенциональную войну и неизменно проигрывает.

У традиционного общества есть своя критическая проблема - семья шейха. Угроза самому шейху мало что значит - это входит в его профессиональный риск. Но вот когда дело касается его семьи, ситуация резко меняется. И дело даже не в том, что шейхи очень любят своих детей, хотя, конечно, любят. Проблема здесь заключается в процедуре передачи власти. Гибель прямых наследников шейха означает утрату позиций правящего клана, что неизбежно приводит к борьбе за власть среди второстепенных кланов и их шейхов. Каждый из которых абсолютно лоялен, пока существующая вертикаль власти устойчива, но как только она исчезает, немедленно появляется шанс, который очень хочется использовать.

Поэтому охрана прямых наследников является серьезной задачей устойчивости всего клана, и чем он крупнее, тем серьезнее относятся все его члены к этой проблеме. Никому не нужны внутри- и межклановые войны за власть и за тот ресурс, который находится в руках у руководства клана.

Однако мы видим, что Израиль беспощадно истребляет руководство ХАМАС, но семьи руководителей, их жены и дети находятся в полной безопасности, причем в основном в одной из западных стран, где они живут совершенно легально и открыто.

Есть черта, за которую современные развитые страны не могут перейти по сугубо внутренним причинам. Они готовы разворачивать геноцид на территориях противника, но при этом абсолютно не готовы к эффективным, но при этом выходящим за эти внутренние причины шагам.

Поэтому ответ американцев, возможно, будет жестким и показательным, но абсолютно бессмысленным. На место убитых боевиков и их командиров придут другие.

Известна история освобождения советских заложников в Ливане в 1985 году. После того, как один из четырех советских заложников, захваченных местными террористами, был убит, советская группа, отправленная для их освобождения, взяла и крайне жестоко казнила близких родственников руководителя группировки, захватившей заложников. И прислала трупы вместе с запиской с требованием немедленного освобождения похитителям. Через два дня оставшихся в живых троих отпустили безо всяких условий.

Нельзя воевать с людьми, для которых смерть является частью жизни. Но вопрос выживания клана для них является ключевым, стоящим выше любого инстинкта самосохранения. В эту точку и ударили советские «специалисты по переговорам». Гибель всего руководства клана открывала перед этим кланом ворота в ад, и террористы предпочли не рисковать.

В этом смысле угрозы американцев на террористов никакого впечатления не производят. Так как Штаты воюют с террористами просто как с такой же армией, но более слабой. Но чтобы победить террориста, нужно стать террористом. А значит - перешагнуть через те ограничения, которые наложены на более развитое общество.

(В скобках можно сказать, что Трамп-таки в такую войну умел. И ликвидация Сулеймани стала для иранского руководства холодным душем. Оно просто не могло представить, что американцы пойдут на такой шаг. Не могло - и просчиталось. Намек на то, что неприкасаемых теперь нет, был очень хорошо понят)

Кстати, поэтому террористы тоже не в состоянии победить развитые страны - они не способны воевать с ними как развитые индустриальные армии. Причем не способны даже ментально, не говоря уже о технической стороне.

Ещё пример. Взаимоотношения двух Корей. Его рассуждения о возможном объединении невозможно читать без гомерического смеха, настолько они далеки от реальности.

Мюрид слишком конспиролог. Причём, невероятно самоуверенный, чтобы его можно было бы воспринимать всерьёз.

Вообще, западный левый активист это глубоко ушербное, безмозглое и никчёмное существо. Обычно этой херней страдают хронические лузеры, у которых нет ничего - личной жизни, достижений, талантов. Зато самомнение и инфантильность на высоком уровне.

Уточню: я считаю эту теорию бредом.

У упоротых леваков это не особо получается (у упоротых праваков даже с поркой получается лучше - один хрен), в то время когда умеренные и справа и слева (ближе к центру) достаточно эффективно детей воспитывают приложив достаточно сердца и усилий. Выпороть - легко. Отдать вожжи учителям и пропаганде - еще легче. Качественно и человечно воспитать ребенка самому - трудно.

_____________________

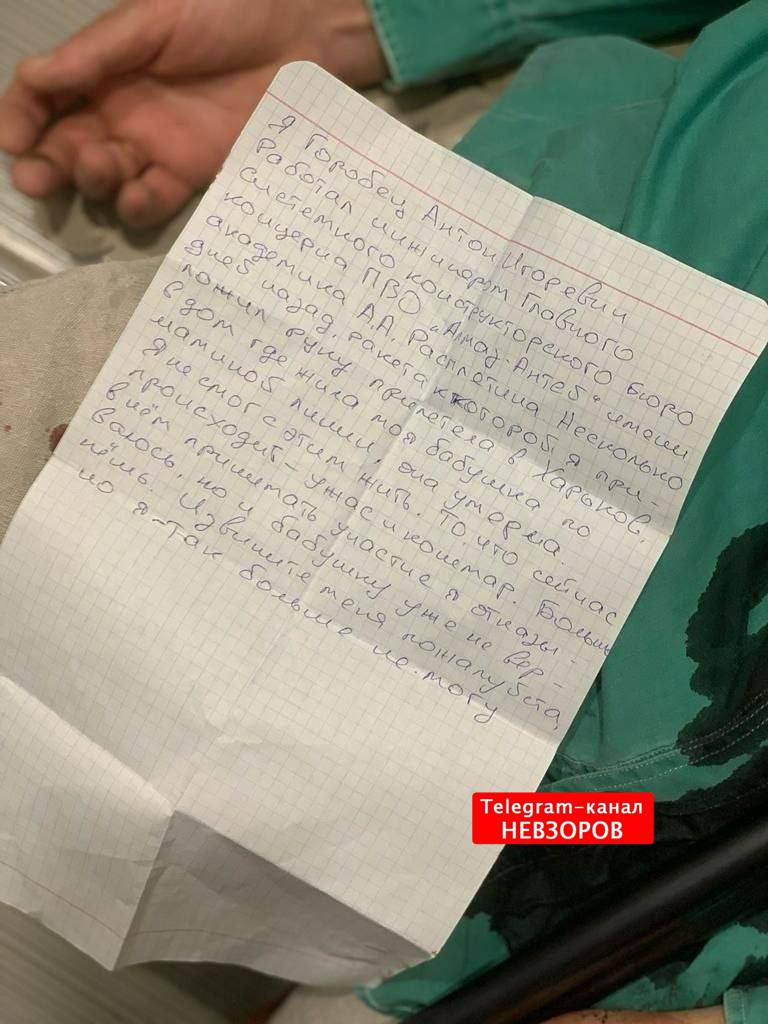

Посмотрите, в тексте его убийца (а в любом случае писал его убийца, даже если это был он сам), назвал его "ИНЖИНЕРом".

сначала бедные рабочие, у кот. проклятые капиталисты крадут прибавочную стоимость,

потом черные, потом голубые, потом трансгендеры, потом черные трансгендеры и пр и пр.

Думать не надо, тебе сказали по CNN кого обижают, иди мирно громи города

Сейчас несколько "статей" подряд вышло в ключевых СМИ с заголовками "Делать факт чекинг самостоятельно - путь к ошибочным выводам". Типа сами не думайте, а верьте нам на слово. Вот им карта и прет.

Кто всё за нас решит." (с) ВСВ

На то они и кретины.

но она сама себя разрушит рано или поздно,

люди дебилы везде, даже и в Америке

созданные в медиапространствах

нет в стране никаких критических проблем

P.S. хотя Трамп напоминает демагогию Гракхов.

1) Страна сейчас процветает и находится в наилучшем экономическом положении за всю историю;

2) 21 миллион необеспеченых детей получат летом деньги на продукты;

3) Рекордное количество людей подписались на субсидированную медицинскую страховку.

Так расскажите мне, если мы процветаем, так почему рекордному числу людей нужна субсидированная страховка и откуда тогда взялся 21 миллион голодных детей, которым походу даже существующих пособий не хватает в нынешней "процветающей" экономике?

Демагоги my ass.

И тут можно лишь спорить о взаимосвязи "причин" и "результирующей проблемы," но эти "причины" сами по себе не выдуманны, они действительно существуют и вот именно сами по себе не радуют. И выступать против этих "причин" - правильно, независимо от того приводят ли они именно к тому, что утверждается.

(Не всё так просто, как я тут сформулировал, увы, но как общая тезисная схема - оно вот так.)

Но у вас, похоже, проблемы с пониманием читаемого текста. Вы спутали "существуют" и "существенны".

Речь в данном случае не о том, существуют ли те явления, которые называют причиной чего-либо, - они точно существуют. Вопрос в том, действительно ли они являются причиной означенного эффекта.

Но даже если не являются, они всё равно достаточно плохи.

Молодежь и что там с ней происходит - не столь и важны в данном аспекте.

Качество этого прогноза скажем прямо, так себе)

Но причина, по которой стареющее поколение считает, что все идет не так с подрастающим поколением объективна - тут вы правы. И причина этого - неспособность старшего поколения гибко адаптировать свою картину мира к изменившимся условиям.

А статей много можно писать на эту тему - их в общем то с момента появления письменности и пишут регулярно.

А основная проблема даже не в глупости этих самих идей (упаси господь жить в обществе хрупких людей, в своих решениях опирающихся на эмоции, а не на разум). А в том, что идиоты (да, идиоты) которые этому учат и которые этому следуют (это - политика идентичности) отталкиваются от того, что эти идеи - свершившийся факт окружающего их мира и социума, а не просто идеи, к которым нужно стремиться.

Когда компьютеры сами начнут генерировать контент, параллельно культуре человечества, можно будет сказать, что они заняли эту альтернативную роль. Пока что, гаджеты заняли роль улицы. Они транслируют культуру предков не в том составе, как предкам хотелось бы.

Вы, кстати, обращаете внимание на носитель (гаджеты ога), а обращать внимание надо на контент 😄 Носитель он всего лишь средство доставки контента.

Ну и опять же, социализация онлайн - не сильно хуже, а по многим параметрам еще и лучше, так как больший простор для проб, ошибок и экпериментов + относительная анонимность. О твоих факапах будешь знать только ты, а не весь двор.

О твоих факапах будешь знать только ты, а не весь двор.

А что касается комплексов, то глядя на современных детей и мое поколение - в среднем я смотрю от менее чем успешной уличной социализации 40-50 лет назад было куда меньше комплексов чем от сегодняшней тепличности.

Целый ряд западных стран, в том числе Великобритания, США и Австралия, приостановили финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР)

Не заставляейте меня защищать Трампа

А слабо привести примеры "признания ошибок"? Может и финансировать другие аналогичные организации перестали?

По-поводу того, что надо доверять своим чувствам - тоже фигня. С первого класса учат тому, что надо думать о чувствах другого и стараться не обижать , не оскорблять других без крайней необходимости. Учат тому, что не надо выносить поспешных суждения о людях. То что некоторые применяют эти правила прежде всего к себе - это нормальное явление при любом воспитании.

Для разницы между российским подходом к человеческому достоинству приведу пример. Какое-то время с удовольствием читала в фэйсбуке одну даму (она уже не в России). Хороший слог, интересные зарисовки. Пока в один момент она не написала обсолютно невинную историю про девочку в обувном магазине. Девочка пыталась себя развлекать в то время пока её мама с излишним весом пыталась надеть на свою нестандартную ногу модельный сапог. Больше всего мне в этой,истории понравилась реакция мужа, который утешал жену расстроившуюся из-за того, что модельный сапог не налез. А вот описание этой полной женщины было настолько пренебрежительным и жестоким, с насмешливыми подробностями, что я после некоторых раздумий отписалась от страницы. Я не могу себе представить, чтобы моя дочь, её друзья или одноклассники могли написать такое. Я сама могла бы заметить и подумать, но никак не написать на публичной странице. И я считаю, что если люди не будут высказывать свое мнение в некоторых случаях, человечество от этого станет только лучше.

Уже по одной картинке видно, что написано в ОП, хорошо хоть картинка есть.

"если люди не будут высказывать свое мнение по каждому поводу, человечество от этого станет только лучше."

Казалось бы, одно и то же, но разница есть.

Но те, такие же нетерпимые к чужому мнению , им кажутся ужасными, варварами, антилиберальными и и пр. впрочем но получается только потому что само мнение им не нравится.

И полон радужных картин

Не потому, что мир прекрасен,

А потому, что я кретин."

Не только в России... В США... В высших учебных заведениях... Аааааааааааааааааа!

«В двух кошельках лежат два цента, в одном кошельке в два раза больше, чем в другом. Сколько денег в каждом кошельке?»

А про сам тест информация вот:

en.m.wikipedia.org

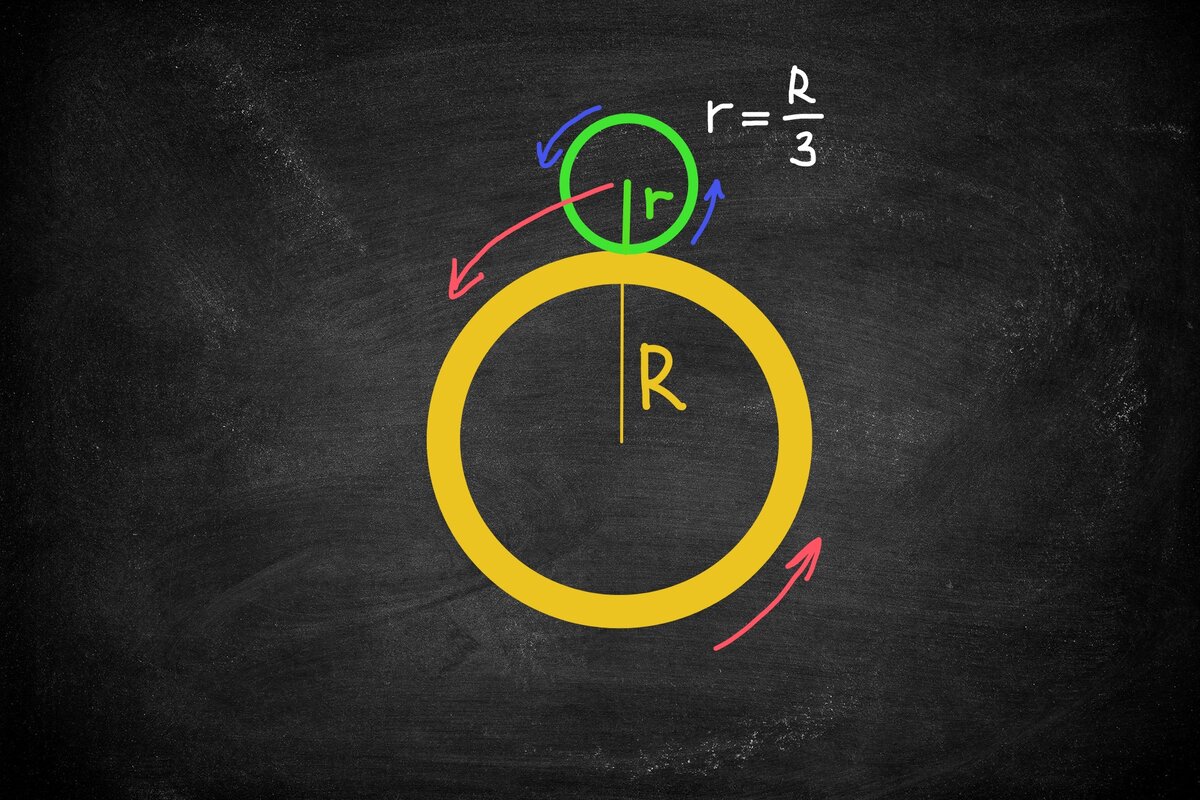

Если мы зафиксируем круг В и прокатим по его границе круг А,

то сколько оборотов в общей сложности сделает круг А?

а) 3/2; b) 3; c) 6; d) 9/2 e) 9

(с) Насреддин в Бухаре

Нежным душам - не советую.

Актриса была когда-то женой племянника президента Самсунг.

На этот фильм похоже? 😄

В школу приходит молодая учительница Татьяна Ивановна. Пятый «Б» назначает неопытной классной даме испытательный срок и берет шефство в свои руки.

У меня есть пример из сравнительно недавнего прошлого, как группа, частично вполне себе ощущавшая на вершине пирамиды, вдруг почувствовала, что это не совсем так. Когда был антисемитизм и преследование евреев, в самых разных государствах, должны ли они были терпеть это тихо, мирно, не жалуясь и носить свои условные желтые звезды, только крепчая от того, как к ним суров мир или не принимать это как норму?

Если сегодня мы встречаемся с проявлениями антисемитизма, должны ли спускать это как должное - ну не убивают же в самом деле, в концлагерь не тащут (хотя после последних событий в Израиле и этот тезис довольно сомнительный). Что жаловаться-то? Ну подумаешь, называют тебе ж-дом пархатым, отпускают шутки относительно твоей алчности, возможно не пускают дальше по работе или учебе, потому что не нравятся твоему начальству те, кто выпил всю воду из под крана. В чем проблема-то? Радоваться надо, что только крепчаешь от такого отношения к себе.

Садишься в машину и едешь в условный Гарлем. Там наверняка знают, чего хочет белый в их микрорайоне 😄 И помогут с большим удовольствием.

Завещание только загодя оформить нужно.

А Ваша всеобъемлющая оценка - "тролль банальный" и того меньше. Но Вы зачем-то продолжаете оставлять тут просто бесчисленные посты и огромные кучи... углерода за собой, вновь и вновь подтверждая этот совершенно очевидный тезис. А казалось бы зачем? Если и так все ясно? Поберегли бы природу, что ли.

Левые там потому, что им кажется, что они защищают более слабого в этом ситуации. Во многом они неправы, но кто же без греха, чтобы бросить камень? Явно не белые консерваторы.

Которые, как Вы справедливо отметили, в массе своей вовсе не за евреев, просто мусульмане нравятся им еще меньше.

А антисемитизм сам по себе отвратителен, как и любая ксенофобия, потому что не несет в себе разумного и логичного начала. Еврей сам по себе вполне может оказаться сволочью. Как и негр, белый, христианин, мусульманин, мужчина, женщина, русский, украинец, гетеросексуал, гей. Даже котик или собачка. Или, наоборот, очень достойной личностью. Сам по себе. А не потому что он еврей и так далее. В этом как раз и мерзость подхода "по идентичности", которую продвигают сейчас леваки (самое странное, что ранее эта была как раз идеология всяких фашиков).

Только в этом случае никто этого не заметит и все подумают "ах, какой он молодец!".

Интересно, будет ли для вас внезапностью узнать, что анти- бывает не только семитизм, да ещё притом что антисемитизм вовсе не самое уродливое явление этого класса....

Родители, безусловно, могут и должны помочь ребенку учится в нормальной школе подальше от ублюдков. Но при этом они обязаны постоянно объяснять чаду, что всяких ублюдков в своей жизни он встретит немало и надо уметь с этим жить. А не считать, что вокруг сплошной розарий.

Ибо четыре кабанчика подразумевают забой в конце жизненного пути, то есть и крови не боишься, и дерьмо видел, и нож держать умеешь.

Вообще-то к семитам и арабы относятся.

- Ночное рандеву! ..и... эта... вторая...

Помню, как (В "Ровеснике", кажется) кто-то пренебрежительно отозвался: "А Кельми пусть шьёт брюки в своём «Рок-Ателье»!" Тем не менее, «Верю я» - тоже хорошая песня:

Американские консерваторы, с которыми я очень плотно общаюсь последние лет 20 евреев именно что любят и фанатеют от Израиля. Они обоими руками поддерживают консерватора Бена Шапиро, и не имеют совершенно никаких проблем с тем, что дочка Трампа приняла иудаизм. Антисемитов среди консерваторов/республиканцев - маргинальное меньшинство и из любой консервативной тусовки их гонят ссаными тряпками. Чего не скажешь про твоих обожаемых демократов, за которых ТЫ голосуешь. Начиная от Тлаиб и Кортез, заканчивая 100% составом антисемитских маршей.

При этoм все до единой расследованые антисемитские выходки (то же, впрочем и расисткие) были делом рук именно левых. Реже - реальными левыми антисемитами арабского толка, чаще - провокаторами типа Джесси Смолетта, которые стяпали инцидент, в попытке свалить его на консерваторов, а когда не получалось и их брали за жопу, они начинали ныть что просто хотели "raise awareness", типа дать знать о том, что проблема существует... my ass.

Я о расизме.

Но тебе там, на месте, всяко виднее, чем мне из Украины.

А вы правы, конечно.

С такой первой фамилией вторая уже не нужна.

Я скажу честно, с расизмом белым никогда не сталкивался по очевидным причинам. А с расизмом черным - наверное по неочевидным. Потому что к каждому я отношусь с уважением и как к равному. Сходу исключая возможность негативной ответной реакции, ибо не на что отвечать негативом. И вообще, в массе своей чернокожие - вежливые и милейшие люди. В отличие, например от белых пригородных тёток на дорогих внедорожниках, которым по их мнению весь мир должен.

Между тем, этническое, межплеменное и расовое деление в странах за пределами Европы - в Азии, обоих Америках, Африке процветали издавно. Так что, расизм как идеология ксенофобии родились вовсе не среди белых.

Я историю расизма углубленно действительно не изучал, просто вижу что кое-какие вещи не сходятся. Уже не говоря о том, что белые южные баптисты в США замечательно имели в рабах точно таких же южных баптистов - только черных. Так что религиозный кризис тоже тут не особо...

"Варвары", "подмявшие" Рим, были в большинстве случаев... римские граждане. Самый жуткий "разгром от варваров" в римской истории - Тевтобургский лес - а) произошел за пять веков до "падения Рима" б) был нанесен легионам изменой их собственных ауксилариев - т.е. дополнительных войск "из местных".

Примерно такие же картины обнаруживаются при приличном, не из древних штампов, изучении остальных историй "подминания цивилизаций варварами". Например, монголы не просто не были варварами - они были однозначно самым организованным войском тогдашнего времени. У них была тщательно выстроенная система управления и - редкость до новейшего времени а.к.а. отличный маркер цивилизации - развитая и быстрая связь. Культуру "бородатых немытых варваров - викингов" мы почему-то знаем лучше кельтской, настолько варварской она была. А ещё они не были немытыми, наоборот, удивляли современников, особенно современниц ))), гигиеной.

Надеюсь, хорошо понятно, что никто из вышеупомянутых не бегал в бой в шкурах. Это были организованные войска, снаряженные и одоспешенные по всем нормам их времен, зачастую - по верхней мерке.

Цивилизации именно что гниют изнутри. "Варвары" относятся к этому не более, чем мухи - к симптомам болезни. Если они вообще есть.

Все известные нам коллапсы исторических цивилизаций - комбинация внутриполитических и экономических провалов.

Увы, чтение разного рода Геродотов и Титов Ливиев говорит только о том, что они сами пересказывают чьи-то выдумки.

Да и на счёт няшного Средневековья и кровавого Ренессанса - по последнему сохранилось дофига различных источников, в том числе и подробно описывающих все те ужасы и безобразия, что тогда творились. По Средневековью (особенно раннему) - тупо нехватка источников. Если вам нравиться фантазировать о том, что всё было настолько зашибись, что и писать не о чем - ваше дело, но сдается, что причина не в нехватке кошмаров, а в нехватке тех, кто бы их фиксировал.

Аттила и гунны - все таки нестандартная немного ситуация. Но и они особого влияния в конечном итоге, кроме вызванного ими движения около римских народов, не оказали

Вопрос не в том, насколько средневековье было няшным или насколько няшными были народы по периферии древнеримской империи ("варвары"). Вопрос в том, насколько "традиция" искажает картину тех времен как внутри себя, так и относительно соседних (античности и раннего "нового времени").

Очень многие люди, по моим наблюдениям, сильно удивляются, просто узнав, каким событием историки формально оканчивают средние века.

И, соответственно, что римская культура не "была утеряна на 10 столетий" ни близко. Собственно, до римской культуры было как до ярмарки в ближайшем крупном порту юга Европы, у лавки византийского купца.

А жупел с "падением империй перед дикими варварами" плох именно тем, как использован выше, в начале треда: как некая якобы универсальная историческая схема, штамп. ВМЕСТО реальных и толковых разборов. И якобы долженствующий иметь некую современно применимую мудрость, непонятно только откуда, если это не так.

Похожим, к слову, образом ещё в древней Греции существовала легенда о Спарте. К самой Спарте относившаяся тоже... эээ... ну, как-то. Эту легенду тоже использовали как некое нравоучение современникам, признавая, что "ну сейчас спарта уже не та, а вот в древности..." - причем более древние источники воспроизводят эту же конструкцию. Т.е. "ту самую" спарту никто из дошедших из нас источников не видел - но она нравоучительно была, постоянно в некоем мудром прошлом.

(Реальная Спарта, кому интересно, была полисом одновременно кошмарным - до 90% населения - рабы!!! - и идиотским, т.к. они умудрились самостоятельно... вымереть)

Притом что настоящая тема во многом логистического коллапса Западной Римской сама очень интересна и познавательна. Равно и предшествовашие тому несколько веков "заката" - древний рим закатывался дольше, чем существовало большинство остальных империй от начала до конца.

По-настоящему интересна, а не в виде затёртого и исторически ложного клише.

Эдикт Каракаллы ~210 год. После этого на самом полуострове не гражданами были только рабы. Как и во всей империи.

И я, кстати, по годам ничего как раз не писал; напротив, как раз на это указал. Внимательнее, ещё раз прошу.

Я, кстати, кажется, вам вообще в этой ветке не писал ничего.

тут либо два комментария подряд писать в два разных адреса, что не очень красиво, либо есть риск подобной путаницы.

Это про путинскую Россию.

Когда кого-то окружают лишь злодеи, скорее всего, злодей он сам. Или дурак. Чаше, оба сразу.

И вот это - про Россию.

Ваш ответ поможет мне существенно сократить размеры моего.

Если же борец за действительно правое дело видит вокруг себя исключительно злодеев - он, скорее всего, тоже злодей. Изначально он злодеем был или изуродовался в процессе борьбы со злом - не суть.

Еще и снизу, сверху и изнутри.

"Ненавижу черных! Я и себя ненавижу за то, что я - черный!!!"

Киев - мать городов русских (И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: "Да будет это мать городам русским") со всех сторон окружён враждебной Украиной...

- А здесь? - указали ему на Саров.

- А здесь мы их мать не будем!

(с)КВН< "Дети лейтенанта Шмидта"

"That's the trouble with you Americans. You never expect anything bad to happen, when the rest of the world expects only bad to happen. And still you complain".

Тони удивлялся как она может быть такой оптимисткой и позитивной с одной ногой, в то время как Тони ходил к психотерапевту. И дети у него были избалованные такие что страшно смотреть.

Подобно Северной Корее,

Пусть даже на краю земли

И пусть не в православной вере, -

Но что мне, бедному еврею,

До той крещенья купели́?

Приду туда, когда темно,

Хоть не увижу сразу местных;

Куда ни вступишь там - говно,

Зато так искренне, так честно, -

А значит, - ясно, решено!

О, Сомали, встречай!

Ты круче всяких Мексик!

И вот тебе на чай -

А я сойду за кексик.

Сильный человек достигает своих целей таким образом, что остальным вокруг это тоже приносит пользу и радость. Кому на это не хватает ума и способностей, тот достигает целей лишь за счет нанесения ущерба другим людям, за счет убийств, грабежей, угроз и запугиваний. Как упомянутый вами персонаж. Или, напротив, приносит какую-никакую пользу другим, но своих интересов не соблюдает и своих целей не достигает. Это точно не говорит о большой силе. Есть еще четвертый вариант, когда и себе вредит, и людям - это уже совсем недоумки.

"наносит пользу", причиняя добро.

При всей ненависти к Сталину, согласиться с такой его оценкой не могу.

А также схожие мысли высказывают Бен Шапиро, Аллен Уэст, Мэтт Уолш, Динеш Ди Соуза, Майкл Ноулз. Что любопытно, все консерваторы.

Вообще, мир сошёл с ума, ведь многие консерваторы защищают сейчас разум, свободу и меритократию, а люди, называющие себя либералами, выступают за господство по сути религиозного мышления и политики несправедливых привилегий.

Изначально "Герлскауты" и "Скауты" (подразумевавшие скаутское движение для мальчиков) были основаны разными людьми. С начала XX века они обросли огромным клубком структур, правил, традиций, спонсорской помощи, т.е. чисто бюрократическими вещами. У тех и у других они свои и отдельные. Поэтому я не представляю, как сейчас их можно объединить в одну структуру.

А каждый отдельный штат принял свое решение по этому поводу, причем совершенно демократически, через своих законно избранных представителей. И как и во всех остальных вопросах, если конкретный штат вас категорически не устраивает, переезжайте в другой.

Что до сути вопроса, я вообще не понимаю либералов, которые добиваются разрешения на аборт при любом сроке. За месяц/неделю/пять минут до рождения убивать можно, а через пять минут/неделю/месяц нельзя? Нелогично!

рое в. вейд это про "по желанию заказчицы", а не про мед показания и угрозу жизни-здоровью

Пpосто потому, что какому-то губернатору, извиняюсь за грубость, присралось.

Переезжать, теряя работу, ища новую, сталкиваясь с проблемой продажи одного дома и покупкой другого, теряя связи с друзьями, соседями? Очень легко посоветовать, труднее столкнуться с этим самому.

Если что - меня-то лично вопрос абортов не касается, но, да, мне было бы неприятно жить в таком штате, К счастью, я и не в таком.

Переезжать, теряя работу, ища новую, сталкиваясь с проблемой продажи одного дома и покупкой другого, теряя связи с друзьями, соседями? Очень легко посоветовать, труднее столкнуться с этим самому.

Если есть медицинские показания, то аборт обычно делается - по медицинским показаниям.

Вынужден вас разочаровать - таких полным-полно.

Да ну? А может, БОГ вдыхает душу в человека уже при зачатии?

Или может у вас есть результаты научного эксперимента, млин?

А стремление "уберечь от всех бед" - чистейший эгоизм. Дескать, пока я с ним, то нужно, чтоб у меня ни о чем не болела голова, чтоб я ни о чем не волновалась, и чтоб меня не беспокоили никакие тревоги. А когда я сдохну - мне абсолютно плевать, что там с моим чадом потом будет. Ведь главное - моё собственное спокойствие, а не его судьба.

Наблюдала подобные картины в разных странах, родители - выходцы из совершенно разных стран. В результате - полные инфантилы, надеюсь у родителей хватит денег и здоровья дорастить детей до пенсии (деточкиной).

In Deutschland gibt es keine explizite gesetzliche Regelung, die festlegt, ab welchem Alter Kinder allein zu Hause bleiben dürfen.

Родители сами решают, когда им можно оставлять ребенка одного

Машина - это совсем другое. Там и за оставленное животное может прилететь.

Появилась мысль, что это не случайность, а тайная часть учебной программы.

отправить нежную хрупочку поработать хотя бы месяцок на китайской фабрике по сборке айфончиков по 15 часов в день без выходных. Или в Бангладеш - шить одежду с таким же графиком работы. И вся дурь из головушки выветрится.

Хотя Run DMC я слушать могу. а вот русский рэпачок вызывает желание поблевать.

Особый смак когда мимо таких стройплощадок прогуливаются дамы с рассказами о том, что мужики заняли все руководящие места и неплохо бы восстановить гендерную справедливость на производстве.

Самые яркие примеры:

1. При создании отдела, напрямую поставлявшего аналитику клиентам в нем были фактически созданы две должности начальника. Первую заняла женщина, которая руководила отделом, сводила результаты от отдельных сотрудников и создавала итоговый аналитический материал. Вторую - мужчина, который изображал руководителя отдела на встречах с клиентами, чтобы они серьёзно его восприняли. Зарплата была одинаковой, глава фирмы даже извинялся перед реальной руководительницей, но говорил: иначе клиенты не поймут, уйдут к конкурентам, потому что баба не может в нашей работе разбираться.

2. В некоей очень большой организации слово "директор" в названии должности - это как воинские звание. То есть, если ты "директор управления клининга", то у тебя больше бонусов, ништяков и полномочий, чем у "начальника планово-финансовой службы".

И вот создавалась там новая структура. Восемь департаментов. Пять руководителей мужчины ,три - женщины. Пять "директоров", три "начальника". И прямая речь куратора создания: "ну а женщине зачем статус директора? Это же несерьёзно".

И самое простое и тупое: в третьем примере женщинам отказывали в повышении зарплаты мотивируя: "вас может и муж обеспечить", и в продвижении: "руководящие должности не для женщин, тут слишком высокие стрессы".

Недавно меня огорчило одно наблюдение, определенным образом связанное с этим. На глаза попался маленький ролик, где мальчик-негритенок провел со школы домой одноклассницу и проследил, чтоб она в дверь вошла. Это хорошо и нормально. Нехорошо и ненормально выглядел женский хор в комментариях:

- Настощий мужчина!

- Мужик!

- По-мужски поступил!

- Настоящий джентльмен! Эх, где таких взять!

- Истинный рыцарь!

- Вырастет настоящим мужчиной, их так мало!

- Настоящий мужской поступок!

- Мужское воспитание настоящих мужских качеств!

И так далее. Мальчиками так очень удобно дешево манипулировать, похвалила их за пол - и они бегут делать бесплатную работу по дому, чтоб не уронить соответствие высоким стандартам. Ты же мужчина, кому ж еще доверить работу, как не тебе. Проблема, когда становитесь взрослыми, то выясняется, что работа - она платная, и чем ответственнее - тем дороже, и девочка тоже хотела бы ее выполнять, но работу ей не доверяют.

Ведь каждый начальник тоже был маленьким мальчиком, и ему с рождения тоже дули в уши, что если ты не надежный, если ты не ответственный, если ты не рассудительный, если ты не исполнительный - то ты не настоящий мужчина. Из чего он делает закономерный вывод, что если ты не мужчина - то ты естественным образом не исполнительный, не рассудительный, не надежный, не ответственный, и вот эти вот все "качества истинного мужчины" по списку. Поэтому производство труб большого диаметра, поставки профнастила или логистику бетона такой мальчик будет считать слишком ответственной работой, не допускающей срыва или провала, чтоб ее можно было доверить кому-то, кроме настоящего мужчины.

Детей надо хвалить, но нельзя хвалить их пол. Имхо, похвала "настоящий мужчина" ничем не отличается от похвалы "истинный ариец" - и там, и там одна категория детей превозносится над остальными. И если мы уже хорошо понимаем, что "истинный ариец" - выражение, свойственное не очень хорошим людям, то пора то же самое понять и с "настоящим мужчиной".

Хотя мужик и баба, это слова-синонимы, где различается только пол. Тем не менее, первое слово, это обычно положительная оценка, второе - отрицательная.

Лично для меня она треснула на классической ошибке не понимающего элементарные логические операции. Дело в том, что если все чмухрюндики серые, то вовсе не обязательно что ВСЕ серые это чмухрюндики.

И о чем это говорит?

о двух концах сказал исус

ух ты сказали фарисеи

а мы гадаем о скольки

(с)

Я всё верно понял?

Вы спросили, как же так, почему описанные мною люди мыслят поверхностно вместо того, чтоб руководствоваться холодным разумом и строгими правилами логических преобразований. Потому что в реальности, сюрприз, людям это свойственно. Чему наглядный индикатор - влияние и информационное могущество тех ораторов, которые именно такие свойства и эксплуатируют.

А что "я предлагаю" - я считаю недопустимым и вредным позиционировать определенные человеческие качества как "мужские", если они в равной степени присущи обоим полам.

Ой, блин, я и кошке иногда так говорю...

В общем, никогда не задумывался, а тут что-то засомневался...

— Великий и могучий, — вздохнул Костенко, — благозвучный и прекрасный русский язык!

Мораль - кошки умнее; даже если они иногда и коты.

Нынешний же кризис, вероятно, захватит всю Землю. Кризис идей всегда оборачивается кризисом и материи. Устоит ли Запад как идея? Возможно. Или нет. Но что-то появится. Новое или хорошо забытое старое. Естественно, прольётся океан крови. Без этого человечество никогда не меняется. Главное, чтобы не настали времена, когда живые будут завидовать мёртвым. Остальное переживём.

PS. Я перечислил политические потрясения, но они всегда происходили в результате идейных кризисов. Нынешний идейный кризис тоже приведёт к политическим изменениям, которые затронут всех.

Концепции "тёмных веков" и "падения Римской империи" отменили давным-давно. Всё в порядке, это сделал белый христианин Ани Пиренн почти 100 лет назад, т.е., ещё в нормальные времена. Это не недавнее поветрие, а консенсус, согласованный европейскими учеными мужами из аристократии, пусть и на её излёте.

Многополярный мир (Европа после падения Рима), когда куча хищников, рвущих друг друга. Нет правил, кроме силы. И мы сейчас на пороге именно такого мира. А в такие времена хуже всего обычным людям.

Разве это не темные века?

Чем работает Камбоджа (как ее там сейчас) - загадка.

Сингапур? Это там больше, чем в Европе, населения?

Кризис в Японии наступил очень давно, последние лет 10-15 идет преодоление последствий.

Так же как и Китай, тоже слишком выделяется.

Туризм, раньше еще электронику делали.

Вы на что-то намекаете, на что именно?

Видел такое на шоу.

Когда-то еще Таиланд имел репутацию "страны-борделя": секс-туризм и вот это вот все...

Вот как страна, где не работает служба доставки, может иметь ядерные боеголовки?

:)

"Snowflake" is a derogatory slang term for a person, implying that they have an inflated sense of uniqueness, an unwarranted sense of entitlement, or are overly emotional, easily offended, and unable to deal with opposing opinions. The term gained prominence in the 2010s, and was declared by The Guardian in Britain to be the "defining insult of 2016", a term "thrown around with abandon in the wake of Brexit debate in the United Kingdom and the 2016 US election".

Common usages include the terms "special snowflake", "Generation Snowflake", and "snowflake" as a politicized insult.

(Wikipedia)

Как там у Грина было-то? "Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном "Роза-Мимоза"" - готовился сказать капитан Артуру Грею из известного всем и каждому произведения, когда тот попросился в юнги. Но "снежинка" выжила. Думаю, что-то подобное было и пару тысяч лет назад.

Зато сейчас придумали слово!

Хотя нет, будь он Лукьяный, - с одним Н - правильным склонением было бы "Лукьяныя".

Для "Лукьянного" он должен быть ЛукьяННый.

А поскольку он Лукьянов, правильным склонением будет "Лукьянова".

"Джонатана Хайдта и Грега Лукьянова"

Чота мне кажется(ц) что проблема современного золотого миллиарда (а вышеописанные проблемы характерны именно для него) в том, что у него а. слишком много денег и технологий (т.е. не надо в поте лица добывать пищу насущную) и б. (исходящее из а.) - у него дохрена свободного времени (свободного от добывания хлеба насущного), каковое он с увлечением и тратит на все эти фрустрации и рефлексии. Как лечить - не знаю. Точнее знаю, но где и как ловить жирафов-слонов-страусов и так далее каждой твари по паре - вот проблема...

Кто-то тратит свободное время конструктивно, а кто-то начинает трахать мозги себе и окружающим.

Кто-то тратит свободное время конструктивно, а кто-то начинает трахать мозги себе и окружающим.

Так вот, к нашим баранам(ц) - эти самые бараны во главе этого самого большого и неухоженного сарая, после полуящика абсолюта посчитали, что им все по плечу и щас как начнем вписывать себя в историю. В общем, чероки уже раздолбан, а от абсолюта почти ничего не осталось. Ждем визита человеков из банка.

тут соглашусь 100%!

я в 2000 году искал новую работу, с резюме инженера и опытом 3 года после института и получил должность зам ген директора крупного ГП гос масштаба только потому, что человек которому поручили организовать дело ничего не смыслил в Айти, но не мог про это сказать нанимателям (крупным теневым воротилам), когда я ему сказал что найду людей на целый айти отдел он радовался как ребенок... я просто забрал 10человек с двух отделов на предыдущей работе, благо новая контора не жлобилась на з/п, а старая после кризиса 98 ни черта не индексировала

А при чём тут человечество? Большинство человечества, понятия не имеет, что творится в американских кампусах. 😄

Самостоятельное значение агрессии первым распознал Фрейд; он же указал на то, что к числу способствующих ей сильных факторов принадлежит недостаток социальных контактов и особенно их лишение (утрата любви). Из этого представления, которое само по себе правильно, многие американские педагоги сделали неправильный вывод, будто дети вырастают менее невротическими, более приспособленными к окружающей действительности и, главное, менее агрессивными, если оберегать их с малолетства от любых разочарований (фрустраций) и уступать им во всем. Основанная на этом выводе американская система воспитания показала лишь то, что агрессивность, как и очень многие другие инстинкты, «спонтанно» прорывается изнутри человека. Появилось великое множество невыносимо наглых детей, которым недоставало чего угодно, но только не агрессивности. Трагическая сторона этой трагикомической ситуации проявлялась позже, когда такие дети, выходя из семьи, внезапно сталкивались вместо своих покорных родителей с безжалостным общественным мнением – например, при поступлении в колледж. Под весьма жестким давлением нового социального порядка очень многие из воспитанных таким образом молодых людей – как говорили мне американские психоаналитики – как раз и становились невротиками. По-видимому, подобные методы воспитания еще не совсем исчезли; еще в прошлом году один весьма уважаемый американский коллега, работавший по приглашению в нашем институте, попросил разрешения остаться еще на три недели – не ради продолжения научной работы, а просто потому, что к его жене приехала в гости сестра с тремя мальчиками – «non-frustration children»; комментарии он счел излишними.

Я не Делиев.

Почему вы, путиноиды, все такие одинаковые?

Ни одной своей мысли.

Каких именно людей?

"Абстрактный гуманизм"?

Ну, если ставить приоритеты, то:

1. Моя и близких.

2. Всех остальных.

Что до всех остальных, то когда одни напали на других, то понятно, что жизни первых стоят намного меньше жизней вторых.

Но ясно одно, что с каждой смертью жителя СГ этот процент будет расти, что как раз на руку ХАМАС. Как сказала глава МИД Финляндии - "Но ХАМАС – это не только террористы, это еще и политическая идея. А вы не можете уничтожить идею, если нет лучшей".

Обращайтесь с вашими вопросами о том что сделано не к Грете, которая никоим образом не участвовала в становлении ХАМАС, в отличие, между прочим, от тех кто уже упомянут.

Вот не было бы нападения Хамас. Израиль наладил бы отношения с СА, которые были уже вот-вот. Глядишь, через несколько лет появилась бы вполне реальная возможность возникновения двух государств. Но разве исламисты этого хотят? Разве они готовы к компромиссу? Разве в законах Ирана не прописано уничтожение Израиля как главная цель? Разве Иран не основной спонсор Хамас и прочих террористов?

Вопросы риторические. С 1947 года события носили одинаковый характер. Израиль за компромисс. Арабы за конфронтацию. Как только арабы изменят позицию, конфликт будет исчерпан.

Самое смешное что глава ХАМАСа, проживающий в Катаре, живет поблизости от американской военной базы.

Вы в комментарии задали много вопросов. А как вы сами видите путь решения арабо-израильского противостояния?

NBC News сообщает что у Байдена могут снизить поставки оружия с целью принудить Израиль к этому.